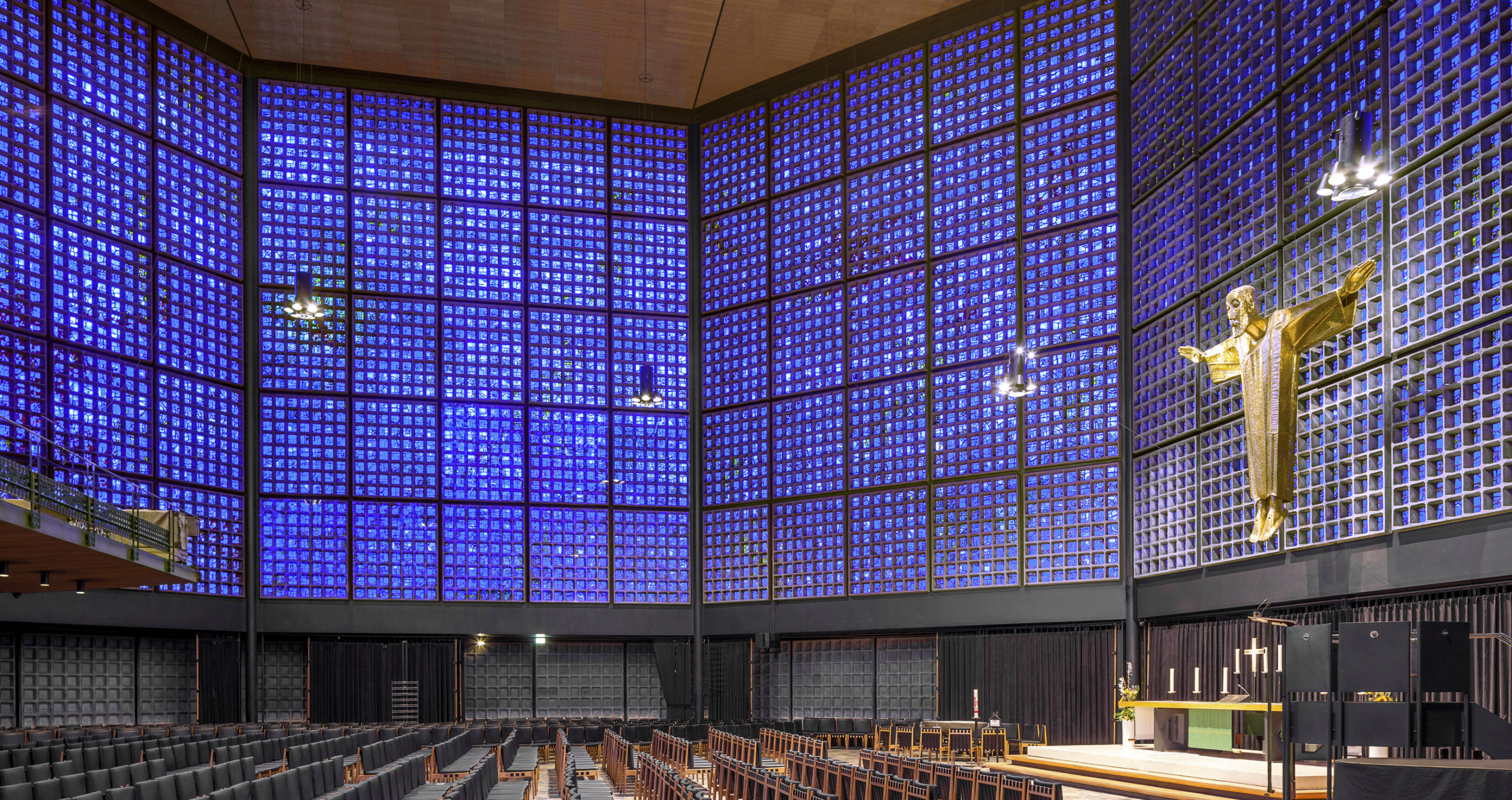

Betonkirche, Seelenbunker, Bet-Zelt – es gibt viele Spottworte für Kirchenbauten der ersten Nachkriegszeit. Die scharfe Kritik an der „brutalistischen“ Architektur, an anonymen Hochhauswohnsiedlungen, am autogerechten Städteumbau verbindet sich dabei oft zu einer generellen Zeitkritik.

Übersehen wird jedoch, dass es in dieser Epoche der Architekturgeschichte nicht weniger Einfalls- und Formenreichtum gab als in anderen. Kaum jemals wurde architektonisch derart viel erprobt und gewagt wie in der Zeit von Kriegsende bis Mitte der siebziger Jahre.

Dabei liegt der baukünstlerische Wert dieser Kirchen auch in der Hoffnung und dem Willen, die Zukunft mittels der gebauten Moderne sicher und nachhaltig zu gestalten.

Der Fotograf Patrick Voigt begibt sich auf die Entdeckungsreise zu dramatischen und kraftvollen Kirchenbauten im einstigen West-Berlin, begleitet von dem Architekturkritiker Nikolaus Bernau.

Beton und Glaube bietet eine aktuelle Übersicht schützenswerter Kirchen der Nachkriegsmoderne und regt zu einem sinnvollen Umgang mit diesem kulturellen Erbe an.

Architekten

Reinhold Barwich Paul G. R. Baumgarten Fritz Bornemann Ulrich Craemer Werner Düttmann Friedrich Ebert Egon Eiermann Klaus H. Ernst Hermann Fehling Bodo Fleischer Daniel Gogel Dietmar Grötzebach Karl Hebecker Reinhard Hofbauer Hermann Jünemann Michael König Sigrid Kressmann-Zschach Willy Kreuer Peter Lehrecke Wilhelm Lehrecke Ludwig Lemmer Werner March Gerd Neumann Frei Otto Peter Pfankuch Hansrudolf Plarre Günther Plessow Konrad Sage Hans Schädel Ludolf von Walthausen

Kirchen

Gedenkkirche

Maria Regina Martyrum

Hans Schädel, Friedrich Ebert

1963

Fritz Bornemann

Fritz Bornemann

Gerd Neumann, Dietmar Grötzebach, Günther Plessow

Gerd Neumann, Dietmar Grötzebach, Günther Plessow Gerd Neumann, Dietmar Grötzebach, Günther Plessow

Gerd Neumann, Dietmar Grötzebach, Günther Plessow

Bodo Fleischer

Bodo Fleischer Bodo Fleischer

Bodo Fleischer Ulrich Craemer

Ulrich Craemer Konrad Sage, Karl Hebecker

Konrad Sage, Karl Hebecker Ludolf von Walthausen

Ludolf von Walthausen Willy Kreuer

Willy Kreuer Ludwig Lemmer

Ludwig Lemmer Paul G. R. Baumgarten

Paul G. R. Baumgarten Egon Eiermann

Egon Eiermann Sigrid Kressmann-Zschach

Sigrid Kressmann-Zschach Klaus H. Ernst

Klaus H. Ernst Werner Düttmann

Werner Düttmann Werner March

Werner March Hermann Fehling, Daniel Gogel, Peter Pfankuch

Hermann Fehling, Daniel Gogel, Peter Pfankuch Hermann Fehling, Daniel Gogel, Peter Pfankuch

Hermann Fehling, Daniel Gogel, Peter Pfankuch Reinhard Hofbauer

Reinhard Hofbauer Michael König

Michael König Peter Lehrecke, Wilhelm Lehrecke

Peter Lehrecke, Wilhelm Lehrecke Frei Otto

Frei Otto Reinhold Barwich

Reinhold Barwich Hans Schädel, Hermann Jünemann

Hans Schädel, Hermann Jünemann